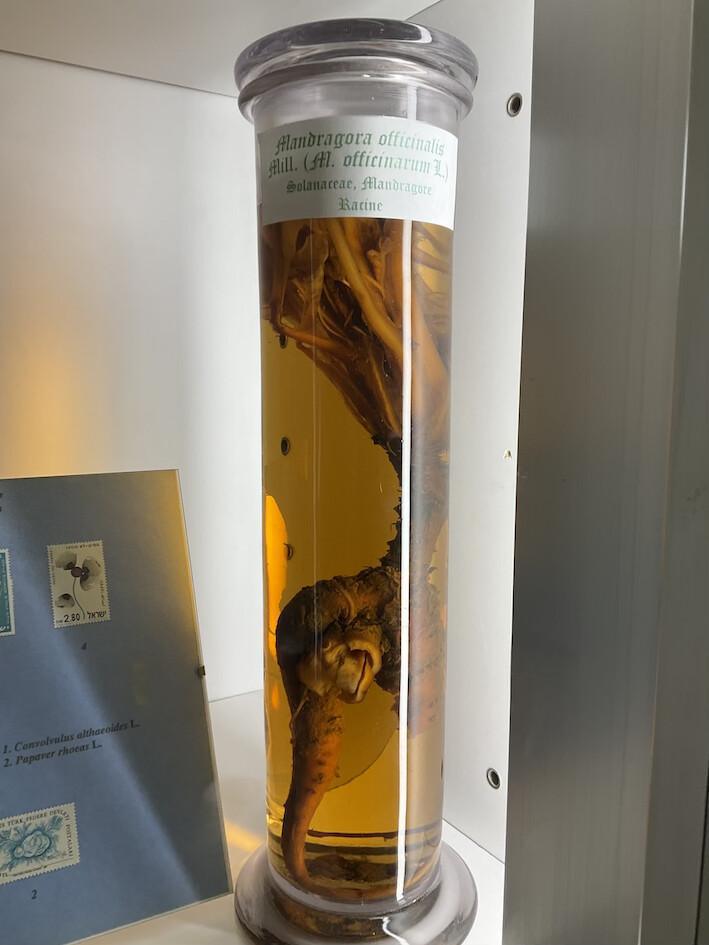

La mandragore, aussi énigmatique que renommée, est connue depuis les temps anciens pour ses effets puissants et... risqués. Souvent caractérisée par une petite racine ayant l'apparence d'un corps humain, elle a donné naissance à de nombreux mythes. On racontait même qu'elle poussait un cri lorsqu'on l'extirpait du sol. Un cri si perçant qu'il pouvait causer la mort ! Pour prévenir ce scénario, quelques récits suggéraient de fixer la plante à un chien afin qu'il se charge de la besogne à la place d'un être humain.

Plus que des légendes, la mandragore renferme des composés actifs puissants: des alcaloïdes. On retrouve également ces molécules dans la belladone ou la jusquiame. Elles ont la capacité d'apaiser la douleur, d'endormir ou même de provoquer des hallucinations. Voilà pourquoi la mandragore a sa place au musée des plantes médicinales et de la pharmacie de l'Université Libre de Bruxelles.

Pendant l'Antiquité, les praticiens de la médecine utilisaient cette substance comme anesthésiant naturel ou comme somnifère, bien que ses effets indésirables puissent être sévères. L'usage de ce produit était périlleux: la dose efficace se situait à proximité de la dose toxique.

De nos jours, la mandragore n'est plus utilisée en médecine conventionnelle en raison de sa dangerosité excessive. Sauf certaines de ses molécules, comme l'atropine. Aujourd'hui, ces molécules sont évidemment extraites, purifiées et précisément dosées.

(photos : gallica.bnf.fr / BnF & Christian Du Brulle/Dailyscience.be)