Un petit mal de tête ? Pour le soulager, pourquoi ne pas prendre une aspirine ? Au musée des plantes médicinales et de la Pharmacie de l’Université Libre de Bruxelles, une vitrine retrace l’histoire de ce médicament.

L’usage des saules (écorces, feuilles et chatons) est décrit dans les médecines les plus anciennes. Les propriétés antirhumatismales, fébrifuges et analgésiques des remèdes à base d’écorces de saule sont connues depuis plusieurs millénaires.

L’isolement du salicoside, ou salicine, à partir des écorces du saule illustre l’évolution de l’utilisation des produits d’origine naturelle en thérapeutique, usage qui s’accéléra au début du XIXe siècle. Il faut 100 grammes d’écorces de saule pour récupérer 1,5 gramme de salicine, apprend-on au musée de la pharmacie et des plantes médicinales.

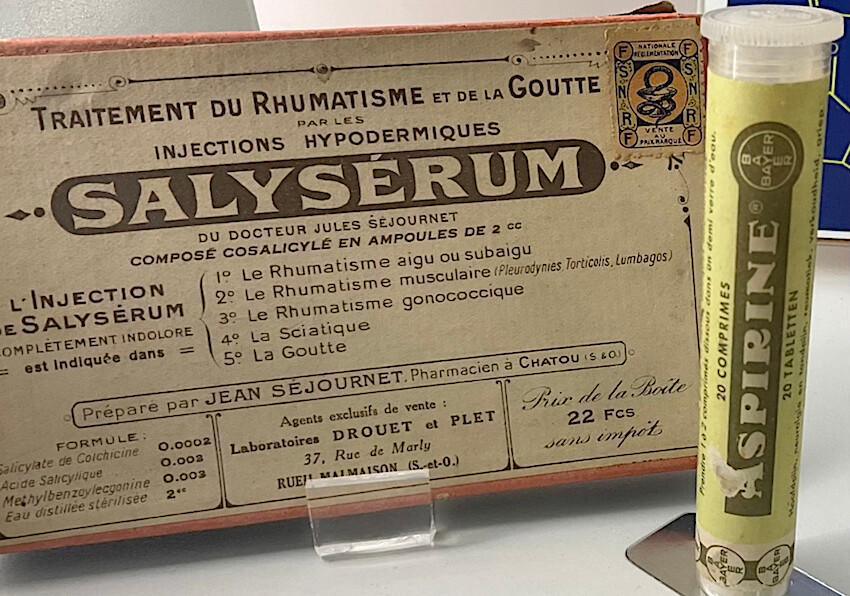

C'est le chimiste allemand Kolbe qui réussit la synthèse totale de l’acide salicylique. Celui-ci fut très utilisé en médecine, mais la véritable révolution vint de son dérivé, l’acide acétylsalicylique, synthétisé pour la première fois par Von Gerhardt en 1853, puis par Hoffmann, en 1897, date du dépôt du brevet de l’aspirine. Commercialisé par la firme Bayer dès 1899, ce médicament n’a pas été baptisé aspirine par hasard.

Son "A" initial rappelle l’importance du groupement acétylé. Les lettres "SPIR" font allusion à Spiraea ulmaria, l’ancien nom de la reine des prés, plante aux mêmes propriétés que le saule. Ces lettres apparaissent aussi dans le terme « acide spirique», désignant l’acide salicylique (provenant de Salix, le saule). Tandis que la terminaison « ine » est commune à de nombreuses substances médicamenteuses, et en particulier aux alcaloïdes.

(photos Christian Du Brulle/Dailyscience.be)